ハウスメーカーの比較方法

ここからは、ハウスメーカーの選び方について知識を得ていってもらいます。

上記でご紹介した無料カタログ一括請求を行うと、3日から10日前後で続々と郵送されてきます。木造ツーバイフォー、鉄骨住宅などの建築工法や耐震性能についてや、「高気密・高断熱で業界最高!」「標準仕様で耐震等級3!」「ZEH住宅(太陽光発電と蓄電池で光熱費0円のゼロエネルギーハウスの略)ならお任せ下さい!」「全棟、長期優良住宅保障!」「24時間○○空調(室内温度を変えずにホコリやウイルスを99%除去し続けます!)」など各社が何に力を入れているか、カタログに目を通すことで概ね把握できてくると思います。

必ず比較して欲しいポイントとしては、

1.リアルに支払うお金の総額(坪単価・総コスト)

2.建物の強さや安全性に関わる部分(建築工法や耐震性能)

3.夏は涼しく冬は暖かい快適さ(断熱・気密性能)

4.これらを実現してくれるハウスメーカーのプラン・デザイン力(提案力)

の4項目が最重要です。

冒頭で記した通り、「家族全員の安全を守り、快適に暮らせる満足度が高い住宅を建てる」に基づき比較検討していきましょう。

1ハウスメーカー各社の坪単価と工法を比較

以下に比較していくべき具体的な項目について書いていきます。

一番最初に決めて欲しいのは、前述の通り自分の「建てる家の明確な予算」です。

カタログ請求を行い、良いと思えるハウスメーカーが見つかったとしても、大幅な予算オーバーでは実現不可能です。

そこで皆さん知りたいハウスメーカーや工務店ごとの建築面積1坪あたりいくらで建てられるか、目安となる坪単価を事前に調べておきましょう。

ハウスメーカー各社の坪単価は、オプションのない標準グレードで公開していますので、ある程度の把握ができます。

建築予定地域に対応したハウスメーカーの中から、予算に対して坪単価が高すぎるメーカーは一先ず除外しましょう。逆に安すぎると思えるローコストメーカーについては長期的な満足度は低いものになるでしょうから同じく除外で良いですが、もし気になるローコストメーカーがあれば、どの程度標準グレードや建材が落ちるのか1社程度は参考にしてみるのはどうでしょう。

2024 ハウスメーカー坪単価と工法一覧

※横にスワイプできます。

ここでは全国的に展開している大手ハウスメーカーを比較表にしてみました。

2024年現在で言えば、直近3年程度で平均約10~20%程の価格上昇が見受けられます。木材・鉄鋼、人件費の高騰に加えて、円安による物価上昇が如実に表れていると言えます。とは言え、住宅ローン金利は0.2%台で借りられる時代に突入しており、一概に今は「価格が高い」とは言い切れません。

もっと詳しくハウスメーカーの坪単価を知りたい方は、日本の代表的ハウスメーカー50社の坪単価を徹底的に比較したページがありますので、そちらも併せて読んでみて下さい。

工法については後述しますが、鉄骨系や鉄筋コンクリート(RC造)などの施工費用が高額な建材を必要とする工法を用いれば、やはり坪単価も高くなってしまいます。

しかし、一概に坪単価が高いからと希望の建築工法を諦めてしまう事はありません。工法はそのままに、内装や設備のグレードを少し下げることで案外上手くいく場合もあります。

坪単価が高過ぎるメーカーは一旦除外とは書いたものの、あなたが何を重視するかなので、鉄骨工法で建てたければ鉄骨住宅を専門にしているハウスメーカーの中から比較をすべきです。

ハウスメーカー坪単価のまとめ

各メーカーの坪単価を調べることも大事ですが、

どんな特徴なのか、それに見合った坪単価なのかを考えるのが重要!

2ハウスメーカの耐震性能・工法を比較

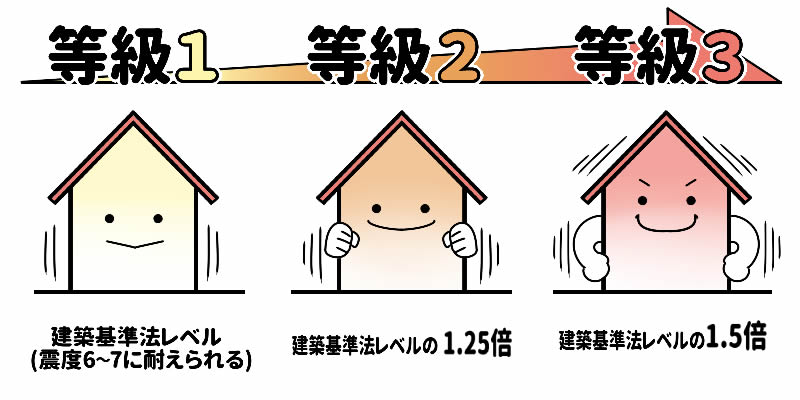

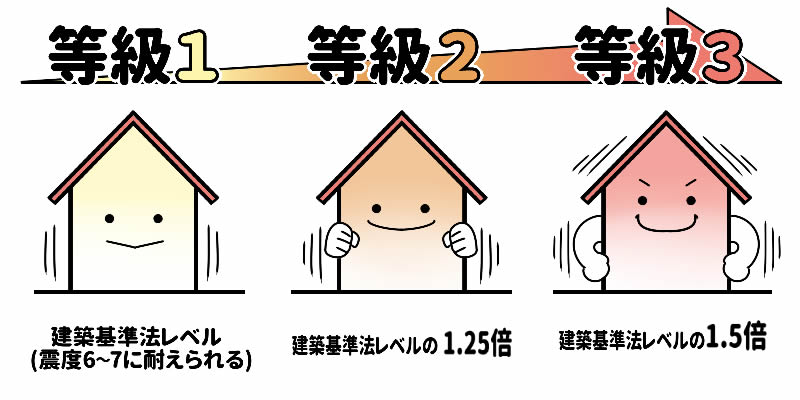

耐震性能には国が定めた等級基準「1級」「2級」「3級」が設けられています。

耐震性能には国が定めた等級基準「1級」「2級」「3級」が設けられています。

1級が最低基準で、2級は1級の1.25倍、3級は1級の1.5倍の耐震性能です。最低基準の1級でも、震度6~7の地震では倒壊しないと言われています。自分が建てたいと思っているハウスメーカーや工務店の同シリーズは、耐震等級がいくつの等級が付くのか、必ず確認しましょう。新築一戸建てを建てる上で、この耐震性を最重要と位置付ける人も沢山います。中古住宅を見ても耐震等級のない建物は誓約価格は低くなっていますから、戸建住宅の資産性にも関わります。耐震性は住宅の骨組みである建築工法とも密接な関係にあります。

工法における特徴や耐震性能、寿命など

戸建住宅における建築工法とは、一体どのような種類があるのか確認していきましょう。

工法は「木造(在来工法)」「木造パネル工法」「木造2×4、または2×6」「鉄骨」「鉄筋コンクリート」のいずれかに分類されます。

日本で建てられている戸建住宅の7割強は木造系になります。どの工法も一長一短が有りますが、当サイトでオススメする工法は木造在来工法(構造計算書付き)、木造パネル工法、木造ツーバイフォー(2×4)、木造ツーバイシックス(2×6)、または鉄骨系になります。鉄筋コンクリート造は寿命も長く頑丈ですが、コスト的にも一般的ではない(建築費用や固定資産税等)ので、このページではフォーカスしません。

▼木造(在来工法)、木造パネル工法の特徴と耐震性能

在来工法(木造軸組工法ともいう)は、柱と柱の上に渡して屋根などの重量を支える「梁」を組み合わせて作る工法(軸組)。

木造軸組工法は壁ではなく柱で荷重を支えますから、大きな窓や間仕切り壁を取り除くなどの間取りの面で自由度が高い間取りやデザインの自由度が高い特徴があります。また、将来的な増改築もしやすいと言えます。

木造パネル工法は、さらに耐久性を上げたり、隙間を埋めるために一部の面に木質パネルを打ち付けます。

これら工法の耐震性能に関しては、地震などの揺れに対して軸組が変形したり壊れたりしないよう、主に筋交いを壁の中に設置して支えます。2000年の建築基準法改定によって、在来工法(木造軸組工法)の耐震性のは大きく向上し、耐力壁の配置バランス計算、ホールダウン金物の設置、地盤調査が義務化されました。新築戸建ての場合は最低基準である耐震等級1以上(長期優良住宅証明書は耐震等級2以上)になりました。

木造住宅の寿命は30~35年程度と言われていましたが、建築基準法改定や各社の研究によって、これから新しく建てる木造一戸建ては平均寿命50年以上に伸びたと言われています。在来工法やパネル工法のデメリットとしては施工大工のスキルや経験に大きく依存する部分があります。

▼木造ツーバイフォー工法の特徴と耐震性能

ツーバイフォー工法(2×4枠組壁工法)は、枠と面(合板)で構成された壁・床・屋根・天井のパネル(枠組み)を組み合わせて、箱状(6面体)の構造から家をつくる工法です。

壁の枠に2インチ×4インチの部材を用いることからツーバイフォー(2×4)工法と呼ばれます。箱状になることから、変形に対して強くすることができる特徴があります。従来工法に比べて耐震性、耐火性に優れるとされ、優良住宅取得支援制度の耐震等級2及び3が多いです。また木造(在来工法)と比べると、壁が抜けない分、間取り変更の制限はありますが、高気密高断熱の家が作りやすいです。工場で枠組みを作って現地に輸送しますので工期の短縮が図れます。

更に2インチ×6インチを組み合わせたツーバイシックス(2×6)工法もあります。骨組みや耐震やの強さにおいて更に強固になります。寿命は従来工法より長いと勘違いする方が多いですが、正しくは同等と思料されています。(ツーバイフォーの日本普及は約20年前なので今後のデータ次第)ツーバイ工法のデメリットとしては箱状構造を並べあるいは積み上げたりして作るものの為、一部だけをくり抜いたり壊して作り変えることが難しいので、リフォームはし難い点。

▼鉄骨造(軽量鉄骨・重量鉄骨)の特徴と耐震性能

鉄骨造には軽量鉄骨造と重量鉄骨造があります。軽量鉄骨造は細い鉄骨(鋼材の厚さが6mm未満)を沢山使い強度を出しています。

重量鉄骨は太い(鋼材の厚さが6mm以上)大きな柱や梁を使うことにより強度を出しています。柱が木材でなく鉄材なので地震に対して強度があることや、シロアリ対策不要ということはご理解頂けると思います。細い柱で荷重を支えることができるため、木造や鉄筋コンクリートでは建築できないスッキリとしたデザインとともに、間取りの自由度も高い工法。鉄骨造は建築コストや自由設計度、耐震性、耐久性、耐火性、遮音性、耐用年数において、木造と鉄筋コンクリート造の中間とされます。デメリットとして断熱性能は木造と鉄筋コンクリートに劣るとされます。

ハウスメーカーの耐震性能一覧

| 耐震等級 |

ハウスメーカー |

| 等級3 |

・三井ホーム・三菱地所ホーム・住友不動産・一条工務店・積水ハウス・パナソニックホームズ・旭化成ヘーベルハウス・大成建設ハウジング・住友林業・ダイワハウス・セキスイハイム・日本ハウスHD・フジ住宅・トヨタホームズ・アイフルホーム・アキュラホーム・ヤマダホームズ・タマホーム |

| 等級2 |

・スウェーデンハウス・東急ホームズ |

※その他、耐震等級3相当や2相当のハウスメーカーもありますが、ハウスメーカー側の公表がない場合は記載していません。上記に掲載されていないメーカーにつきましては、ご自身で確認していただく必要があります。

2025.09.18

新築マイホームを建てようと考える人の中には、耐震性を最も重要とする人も多い。耐震等級だけでなく、免震・制震装置を付けて地震に対して盤石な家作りをするハウスメーカーも多いので、ご家族の末長い安全と修繕費削減のためにも耐震性の高いハウスメーカーを調べておくことをお勧めします!

▼耐震性能(耐震等級)が高いと、地震保険料が永続割引されます

地震の多い日本で新築戸建てを建てた人の殆どが地震保険に加入しています。以後何十年と支払い続ける保険なので月々の支払額は少ない方が良いに決まっています。地震保険には、等級割引というものがあり、等級によって割引率もかわりますので覚えておいて下さい。

耐震等級1:10%割引

耐震等級2:30%割引

耐震等級3:50%割引

耐震等級が高いほど割引率がアップします。耐震等級3では地震保険料が半額まで割引されます。35年地震保険に加入していた場合、おおよそ50万円程度割引されることになります。

工法・耐震性のオススメ

建築工法については、その特徴を知った上で最適なものをお選び下さい。

耐震性についてはツーバイ工法あるいは耐震等級2以上を推奨いたします。

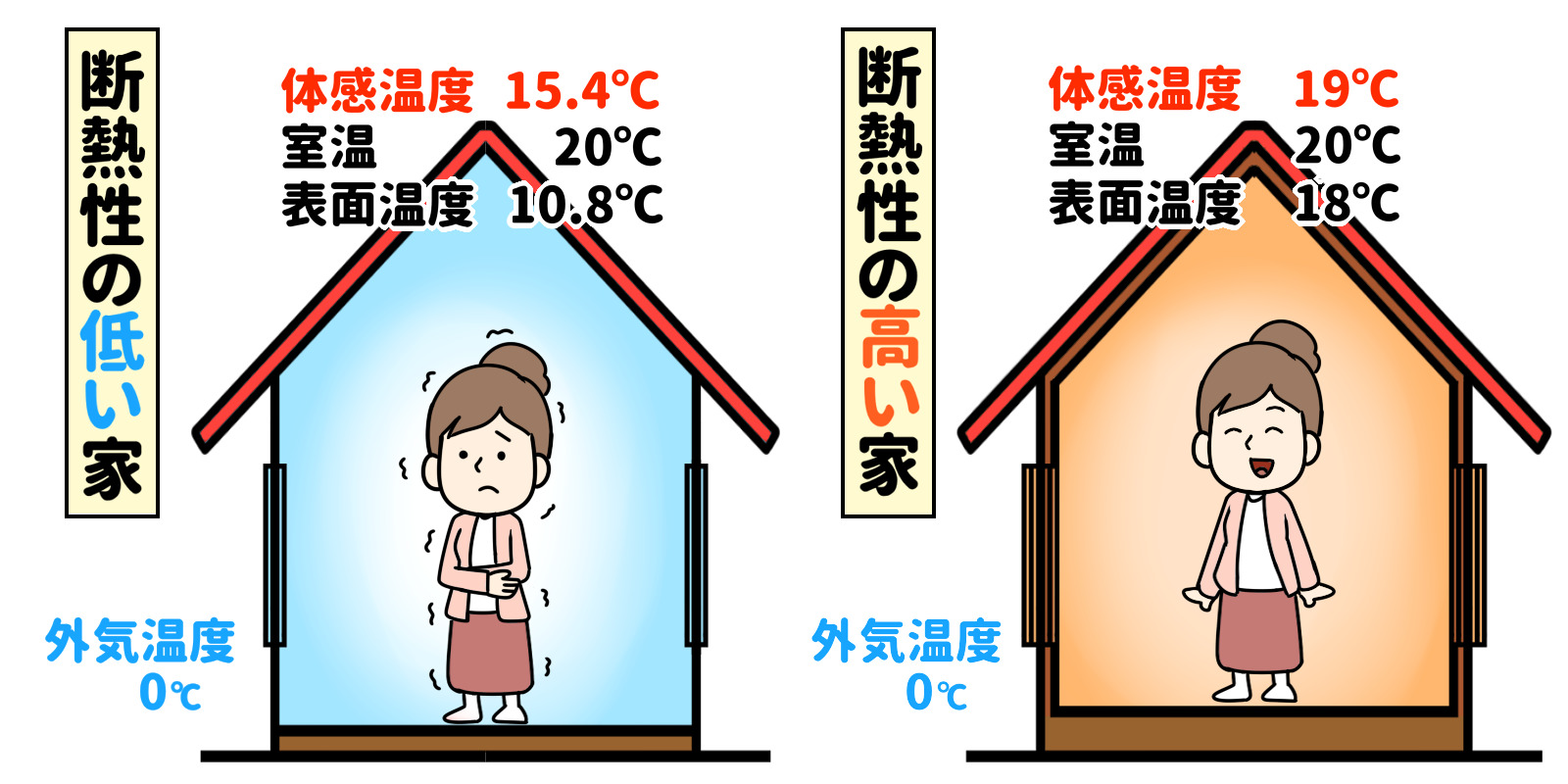

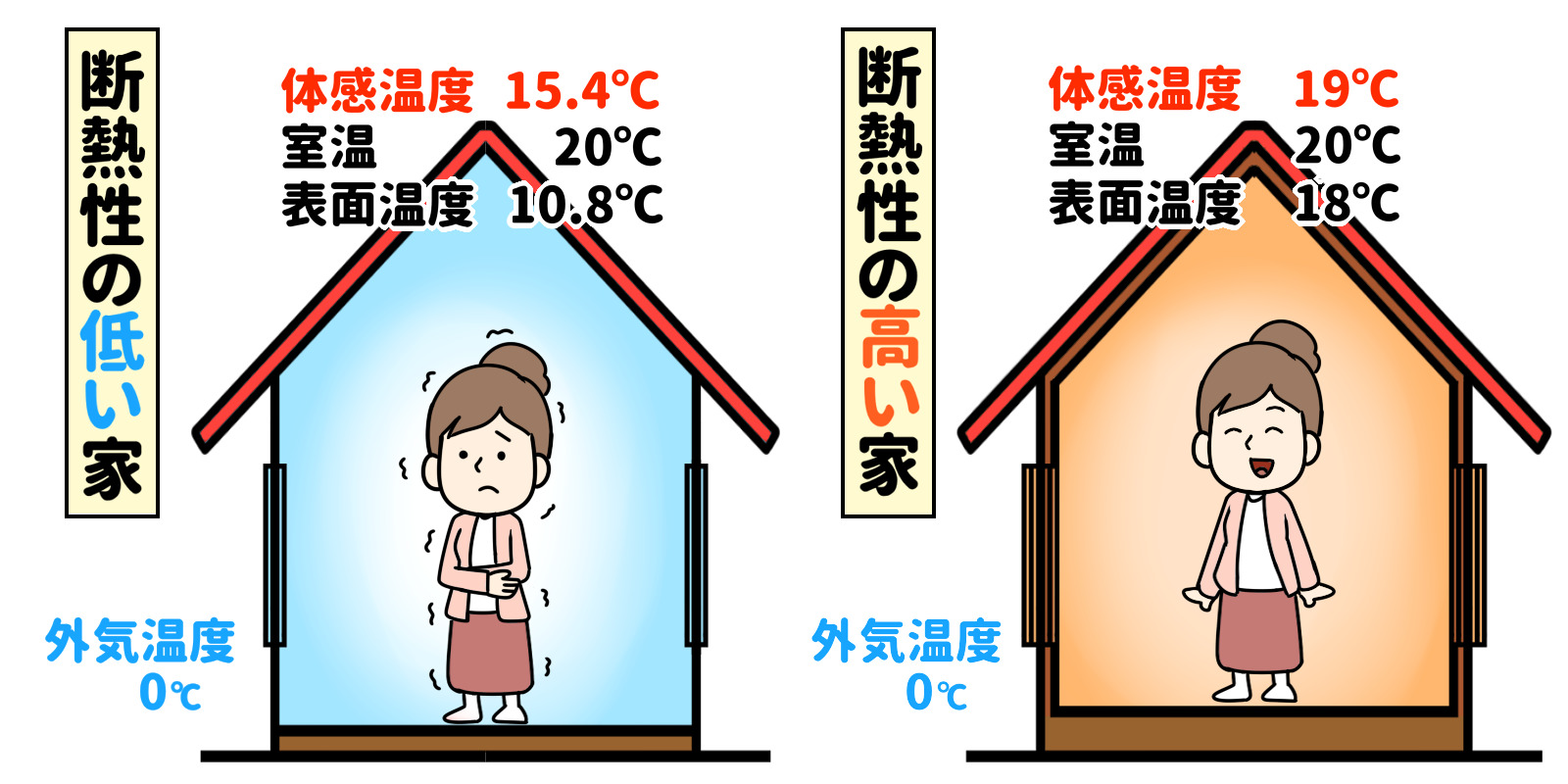

3ハウスメーカーの断熱・気密性能を比較

はじめに、断熱性能と気密性能とは何か簡単に書いておきます。

断熱性能とは熱貫流率とも呼ばれ、室内外の温度差によってガラス窓を通過(貫流)する熱量の大きさを表します。熱貫流率は小さいほど、熱貫流抵抗は大きいほど断熱性に優れている。わかりやすい数値としてQ値(熱損出係数)を各ハウスメーカーが公開しています。このQ値が小さい程、暖房や冷房の快適な温度を外に逃がしにくくなりますので断熱性能が高いと判断されます。断熱性をウリにしているメーカーは積極的に研究開発した結果をQ値として発表しているので、カタログ等にしっかり値を書いてあります。値が書いていないメーカーや工務店は疑いの目で見るべき。

気密性能とは住宅が密閉されているか、住宅全体の延べ床面積に対する隙間がどれくらいの割合なのかを表します。断熱性のQ値と同じく気密性能にはC値の公開があります。C値が小さければ隙間が少なく、木材が湿気を吸い込んで痛んでしまう事が少なかったり、室内の冷暖房を外に逃がしにくい。基準プランでの計測値を記載しているので実際にそのメーカーで注文住宅を建てたとしてもその通りになる保証はありません。(間取りや窓数等にもよる為)

断熱性能は比較的みなさんに認識度がありますが、気密性能は知らない人も多くいます。断熱性能が高くても、気密性能が低いとエアコンの熱や冷気が隙間から流れ出てしまいますし、外気が入ってきてしまいますので断熱性と気密性は密接な関係にあると覚えておいて下さい。どちらか一方が優れているだけではダメです。特に気密性能は軽視する人も多い(重要性を知らない人も多い)ですが、湿気が隙間から室内だけでなく壁内の木材や断熱材に吸収されてカビや細菌が繁殖してしまい、家の耐久性や寿命を著しく削ります。

わかりやすく例えるとすれば、

冬の雨が降っている時に、あなたは温かいカシミアのセーター(断熱材)を着ています。

しかし暖かいセーターを着ているだけでは雨に濡れて凍えてしまいますし、風邪引いてしまいます。

温かいセーターだけでなく、雨や風を通さないウインドブレーカーやレインコート(気密性)などの上着も着ましょう!という話です。

住宅は365日、何年も何十年も厳しい紫外線や雨風に曝されています。隙間が多い(気密性が低い)住宅は、雨水の浸食や湿気の吸込みによって、木材や断熱材を腐らせしまう場合があります。マイホームの寿命を短くするだけでなく、隙間風によって冷暖房が効かない住宅が完成してしまいます。家を建てた人が後悔したポイントの堂々1位が「住宅室内の寒さ・暑さ」という著書やアンケート結果は多くあります。後悔したポイント第2位は「光熱費が高い」ことで、どちらも高断熱・高気密で解消できた筈です。甘く見ていると、お先に家を建て、後悔している先輩達と同じ道を歩むことになりかねません。

ですから、このサイトでは高気密・高断熱の性能はこだわった方が良いとオススメします。

高気密・高断熱の住宅は、しっかりと実証実験を繰り返し、Q値とC値の公開をしている大手ハウスメーカーで建てる事で、1年を通して快適かつ寿命の長い住宅になります。

最初に断熱・気密性能の予算を削ってしまうと、後々修理やメンテナンスで多額の修繕費用がかかること、光熱費が高くなること、快適ではない室内温度になること、肝に銘じておくと良いでしょう。

2025.09.18

建築予定エリアで高気密高断熱のマイホームが建てられるハウスメーカーを調べておきましょう。毎日を快適に過ごすのならば、夏は涼しく冬は暖かい家作りが鉄則!カタログを見てハウスメーカーの詳しい内容を確認しておくべきです!

大手ハウスメーカーの断熱性能・気密性能の比較一覧

断熱性能や気密性能は快適な住まいの目安を測るため、数値化(断熱性能=Q値、気密性能=C値)されています。ハウスメーカー各社の断熱性能(Q値)や気密性能(C値)を実際に比較してみましょう。

| ハウスメーカー(商品モデル) |

断熱性能(Q値) |

気密性能(C値) |

| 一条工務店(i-smart) |

0.51 |

0.59 |

| 木下工務店(グラシヤス) |

1.8~2.5 |

0.5~2.0 |

| 東急ホームズ(ミルクリーク) |

1.06 |

2.0 |

| スウェーデンハウス |

平均1.14 |

平均0.65 |

| ウィザースホーム |

1.34 |

0.39 |

| 三井ホーム(プレミアムエコ仕様) |

1.42 |

推定2.0 |

| セキスイハイム(グランツーユー) |

1.6以下 |

0.99 |

| 三菱地所ホーム(長期優良住宅モデル) |

1.4 |

2.0 |

| 積水ハウス(プレミアム仕様) |

1.6~ |

公開なし |

| トヨタホーム |

1.86 |

公開なし |

| 住友林業(プレミアム仕様) |

1.92 |

5.0 |

| ダイワハウス |

2.15 |

公開なし |

| へーベルハウス |

2.7 |

公開なし |

| タマホーム |

2.7 |

公開なし |

| パナソニックホーム |

2.7 |

公開なし |

※Q値、C値共に数値が低い方が優れた性能を有します。※当サイトでのオススメQ値3.0以下、C値5以下を掲載。Q値順で並べていますが、2022年9月現在公開されている情報なので、今後数値や順番が変更される可能性があります。※普通の工務店(ローコスト住宅でない)の場合、新築でc値は5.0~10.0、日本全国に既に建っている木造住宅のC値は10.0~20.0程度と推定されています。

上記表に掲載したような高気密高断熱に力を入れている大手注文住宅メーカーですと、断熱材や気密性能、窓サッシ等、快適に暮らせるグレードの高いものが標準装備されていることがほどんどです。

Q値でいえば1.6は北海道の次世代省エネ基準レベル、1.4はカナダに建てられるレベル、1.0以下は1.6の半分の暖房エネルギー消費量。さらに0.7以下はほとんど暖房が必要ないレベルと言われます。北海道や東北以外では、Q値3.0以下程度であれば、実際に居住してみて「この家、断熱性能悪いのではないか…」と疑問に感じることは無いでしょう。もっと言うとQ値1.5以下であれば、「この家、断熱性能すごくイイ!」と肌で感じられることでしょう。

C値については、新築分譲マンションので厚さ15センチ以上で出来た鉄筋コンクリート造のC値は1.0と言われているので、1.0を切る大手ハウスメーカーは鉄筋コンクリート造よりも気密性が高く大変素晴らしいと言えるでしょう。あのRC造を木造が上回るなんて想像できますか?建築工法がツーバイフォーやツーバイシックス等はボックス状であり、研究開発を続けているからこそ、この数値を公表できます。

このあたりも大手ハウスメーカーの強みで、ローコスト住宅とは一線を画す性能。

日本の北海道や東北地方では「一条工務店」で注文住宅を建てる人が断トツ首位で多いです。それは何故か、上記表の通り一条工務店の気密・断熱性能がズバ抜けているからに他ならない。雪国での断熱性能は死活問題ですし、断熱性が悪いと電気代や灯油代等の暖房器具に凄まじく費用が掛かります。

断熱つながりで言えば、雪国の窓サッシはアルミはほぼ使用されていません。アルミは科学的に熱の伝導率が高く、外気温度を室内に伝え、室内温度を外に逃がしてしまい、室内と外気の温度差から窓やサッシに結露が発生します。ですから雪国の窓サッシはアルミではなく木と樹脂で出来ていることが殆ど。樹脂サッシはアルミサッシ(単層ガラス)の1000倍の断熱効果があります。窓ガラスも複層ガラスで結露が発生しにくいです。

このように、注文住宅を建てる地域によっても最重視しなくてはいけない優先順位が異なる場合があります。

断熱性能は断熱材や窓サッシなどの建材グレードに概ね依存することがおわかり頂けたかと思いますが、気密性を高めるには、必ず現場の職人の技術力、誤差の少ない高い施工精度が必要です。高気密住宅を施工するためには、施工時間がかりますし、技術力の高い(コストも高い)職人を投入する必要があります。やはり高断熱高気密住宅を建てたくば、大手ハウスメーカー直請けの施工業者で、100件以上の建築実績ある職人さんが良いです。高断熱・気密性を売りにしている大手ハウスメーカーは、建築中に都度厳しいチェックも行います。

ローコスト住宅の場合、気密性や断熱性を宣伝していても、施工を下請けの下請け(孫請け)会社で受注することも多く、安価な(中抜きされた)料金で経験の少ない若い職人さんに任せます。一生に一度のマイホーム作り、本音を言えばこういった経験や技術力が足りない職人さんに建てて欲しくないでしょう。

もしも、断熱性能の高くないハウスメーカーを選択する場合は、窓サッシを樹脂サッシやハイブリッドサッシに変更したり、ガラス部分も2層ガラスや3層ガラスに指定(有償オプション)することも可能な場合もあります。※確認が必要

注文住宅で家を建てる人は断熱性能や気密性能よりも間取りや外観・内装に予算をかける人も見受けられますが、夏は暑く冬は寒い家は快適とは言えません。繰り返しになりますが、断熱性と気密性は予算をかけるべき場所と言えます。

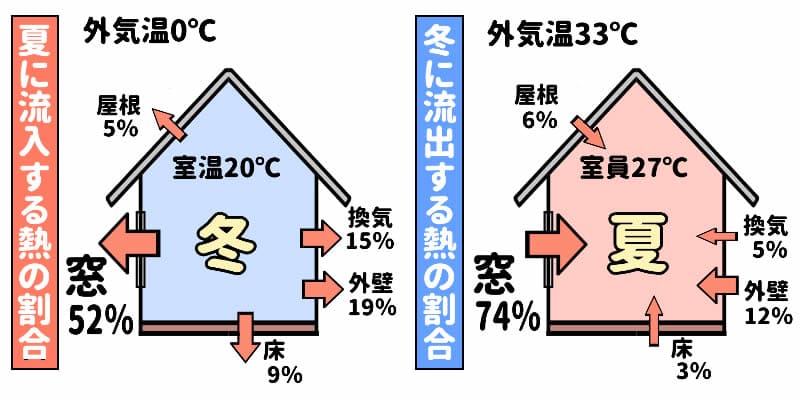

住宅の断熱性能の大部分は窓で決まる!

こちらも重要です。知っておいて下さい。

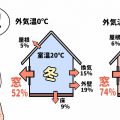

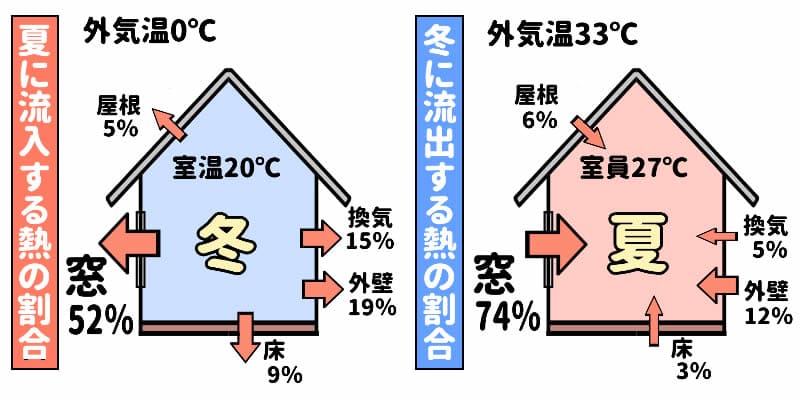

冬の場合、窓50%、外壁20%、屋根5% の割合で室内の温かさが出ていってしまいます。

夏の場合、窓75%、外壁12%、屋根5% の割合で外気の熱さが室内に伝わります。

日本の住宅における一般的な窓はアルミサッシと単層ガラスで、これは外壁に比べて10分の1程度の断熱性能しかありません。逆に言えば窓は外壁に比べて10倍温度が伝わりやすいということ。せっかく断熱性能の良い外壁や屋根を付けても、窓が一般的なアルミサッシと単層ガラスの窓だと、夏は暑く冬は寒い家の出来上がりです。つまりは、窓サッシと窓ガラスは予算を削ってはいけない場所です。

日本の住宅における一般的な窓はアルミサッシと単層ガラスで、これは外壁に比べて10分の1程度の断熱性能しかありません。逆に言えば窓は外壁に比べて10倍温度が伝わりやすいということ。せっかく断熱性能の良い外壁や屋根を付けても、窓が一般的なアルミサッシと単層ガラスの窓だと、夏は暑く冬は寒い家の出来上がりです。つまりは、窓サッシと窓ガラスは予算を削ってはいけない場所です。

どんなに外壁の断熱材を入れて、気密性の高い施工をしてもらったとしても、窓にかける予算をケチれば全て台無しと言えることがご理解頂けるでしょう。寒い地域にお住まいの方は樹脂サッシやハイブリッド樹脂サッシ、窓ガラスは2層ガラス以上を推奨します。

また、断熱性能(Q値)のテスト結果を公開しているのはハウスメーカーだけでなく、窓サッシメーカーも多くあります。大手ハウスメーカーの自社製品ではない、YkkAPやLIXILといったオススメの有名サッシメーカーもありますので、気になる人は下記「窓断熱の性能を比較してみました」ページを確認してみて下さい。注文住宅では、基本的にはどんな設備や建材変更も受け入れてくれます。

例えば「リビングと2階の主寝室の窓は●●社の●●という窓を入れて下さい!」と注文を出せば、そのように変更してもらえます。もちろん別途費用はかかってしまいますが…。

例外として独自の外壁が売りのハウスメーカーに対して外壁変更を申し出る事や、木造専門メーカーなのに外壁をコンクリートに変えて下さいという無理な注文は断られますが、窓は大体変更OKを貰えますから、しっかり勉強して窓を注文することをお勧めします。

もちろん、ハウスメーカー純正窓の断熱性能が良ければ変更する必要は有りませんよ。

外壁も断熱効果や遮音効果あり!

断熱性能で言えば、外壁もそこそこ重要です。

ただ外壁やサイディングは直接的に断熱性能があるかと聞かれれば、上記図のように外壁自体に断熱効果はあまりありません。ALCやダインコンクリートを用いたハウスメーカーの外壁は、モルタルやタイルに比べて性能が上がりますが、やはり断熱効果という観点だけで見れば、断熱材と窓断熱を施す方が効率は上がります。

ただし外壁は外観だけでなく、マイホームの遮音性や耐久性も兼備えています。外からの騒音が酷い家や、ご自宅室内での話し声などが外に丸聞こえしてしまう家も快適とは言えませんね。

外壁についてはハウスメーカー独自商品や提携商品がほとんどなので、窓サッシのようにオプション変更は出来ないことが多いです。ランクが低い外壁だと5年に一回メンテナンスが必要になりますが、グレードが高い外壁だと20年に一回のメンテナンスで済みます。概ね外壁のメンテナンスは定期的な外壁塗装が必須になりますが、最初に選ぶ外壁グレードの違いで、メンテナンス周期に大きな開きが発生します。ですから、外壁はある程度のグレードを確保したいところ。

外壁の断熱性能や遮音性、特徴やメンテナンス周期をまとめてみましたので、是非こちらも併せて読んで下さい。

屋根も断熱性能を比較した方が良い!?

もちろん、断熱材は入れた方が良いですが、窓サッシやガラス、外壁に比べると、屋根はあまり断熱性能を期待できません。断熱性能や気密性能をしっかり施工するハウスメーカーであれば、自然と屋根または天井に対策をしてくれますし、気密施工しやすいのは屋根ではなく施工面が平らな天井裏になります。屋根は斜頸のある作りが殆どなので、手間やコストがかかる部分になります。その辺はハウスメーカーと相談して決めていけば良いでしょう。屋根は外壁と同じくハウスメーカー独自商品なことが多いですし、断熱性だけという側面から見ればそこまで重要ではないので、そこまで比較検討しなくても、窓サッシや外壁を重視(予算をかける)した方が性能は向上するのが一般的。

ただし、都心型の戸建て住宅によくある屋根裏のない(天井と屋根の間に空間がない)3階建て住宅などでは、屋根の熱が最上階にこもります。そういったケースでは屋根断熱は検討したほうが良いでしょう。

建築物省エネルギー性能表示

断熱性能を比較するとき、その建築物がどれだけ節電できるかを表す「建築物省エネルギー性能表示制度」もわかりやすいです。通称BELS(Building-housing Enerrgy-efficiency Labeling Systemの略)とも呼ばれていて、★(星)の数で、建物の省エネルギー制度を比較できる制度です。平成28年度の基準値が「★★」で、「★★★」はそれから10%削減、「★★★★」が15%削減、「★★★★★」が20%以上削減の最高等級とされています。

標準仕様で自分が建てた場合、★いくつか?概ね何%の削減になるのか?実際に建物を見に行った時や見積もりの際には担当者に聞いてみると良いでしょう。上記で比較した大手ハウスメーカーは大体★4~5つ、建売住宅やローコスト住宅は現時点での最低基準値★2つが多いです。

省エネという部分を見ても、今後の光熱費が大幅な割安価格になると考えれば、気密断熱性能は重視すべきと言えるでしょう。冷暖房の使用料が、仮に50%削減と考えると、長いスパンで莫大な金額になりますよね?

2025.09.16

当サイトの見解としては、新築マイホームを建てるのならば最重要視してほしい住宅性能「高気密・高断熱」の家。建築予定地から断熱性能と気密性能に優れたハウスメーカーを一覧で調べておくことを強くお勧めします。カタログ請求をして詳しい内容も確認しておいて下さい。

住宅性能のオススメ

断熱等級やC値、気密施工とQ値について勉強し、

材料や数値に関して具体的に注文できると◎

窓と窓サッシも、熱損失にこだわりを持って発注すれば、

高性能かつ省エネな家と、とても快適な生活を手に入れることができます!

4ハウスメーカーのプラン・デザイン力(提案力)を比較

最後の比較項目として、ハウスメーカーがあなたの理想とする注文住宅をどれだけ実現できるかの話。

前提として予算と工法(木造専門のハウスメーカーに鉄骨造を依頼するのは無理なので)、希望する条件が決まったら、後は対象の注文住宅メーカーが、「注文住宅」という名の通り、どこまであなたの希望条件(注文)に対して実現してくれるかの提案力を比較しましょう。

注文住宅を建てるということは、既に完成している分譲住宅でも、建売住宅でもありません。

このサイトでも基本的な失敗しない注文住宅の作り方を解説していますが、「ご予算」「事情」「こだわりの条件」が家庭毎に異なりますので答えまでは直接お会いしてお話を聞かなければ、正解に限りなく近い物をご提案出来ません。注文住宅を建てるにあたっては、当サイトを読んで基礎知識を付けてもらうのはもちろんのこと、実際に親身になってあなたの理想を叶えてくれるハウスメーカー及び信頼できる営業マン(担当者)に巡り会う必要があります。

注文住宅で家を建てる人にとってハウスメーカーの提案(プラン力・デザイン力)はとても重要な項目と言えるかもしれません。各社の外観や内装、設備、仕様などはカタログを見れば大体のイメージはつきますが、実際あなたの希望やこだわり通りに仕上げることができるかどうかは、この提案力にかかっていて、これは実際にハウスメーカーとの仮契約や見積もりまで進まないとわからない事です。なので、提案力を比較するには、次の手順4「希望条件の整理」を行い、ハウスメーカーを絞り込んだ後、実際に住宅展示場やショールームを見に行き、手順5「プラン出しや相見積もり」の段階で確かめる必要があります。

家事がラクになる間取り、子育てしやすい間取り、高気密高断熱の家、エコ住宅で電気代がかからない家、コンパクトな都心の土地に建てる狭小住宅、ガレージやウッドデッキのある一軒家、希望の暮らしができる間取りなど、あなたがどんな家を建てたいか、それを実現してくれる注文住宅メーカーを見つけましょう。

希望や要望をしっかり伝えれば「こんなプランはどうですか?」と数パターン提案してくれるのが理想です。

この時、いくら外観や内装が気に入ったハウスメーカーであっても「既定の間取り図から大きく変更できない」「生活導線が考えられていない」など、こちらの希望が通らない場合があるかもしれません。プラン出しで設計費用を削って利益を出そうとしているメーカーも中にはあります。一生に一度の買い物なので、妥協はしたくないところです。提案力が低いハウスメーカーは除外するという人も結構います。逆に親身になってあなたの要望を必ず叶えようと努力を惜しまない担当者も居ます。巡り合わせの要素も強いですが、見極めていかなくてはなりません。

ハウスメーカーの担当者はこちらの都合で簡単に変更が出来ないので、くれぐれも基礎知識のない内に住宅展示場に行って、最初からゴリゴリ営業の担当者を付けられてしまうことは避けて下さい。あなたが基礎知識がないとわかれば、自宅に押し掛けて来て、契約を急かし、最悪帰ってくれない営業マンも居ますからね。

ハウスメーカの比較方法まとめ

ハウスメーカーのカタログを元に比較している間に、なんとなく理想の家のイメージが掴めてくると思います。

以上4項目は必ず比較して注文住宅をオーダーするようにして下さい。この4項目のバランスを見て最低基準をクリアした注文住宅メーカーだけを選んでいきましょう。住宅に知識のある方ならば、上記で紹介した比較4項目が弱いハウスメーカーは論外という項目です。

比較ポイント1,2,3は実際に見に行く前に比較し、比較ポイント4は実際に相見積もりに入った段階に必ず比較して下さい。

この手順通りに進めている人はポイント4を後回しにしてかまいません。ただ忘れないように。

ハウスメーカーを絞り込むことは、簡単には家族会議で決まらないかもしれませんが、良く比較し知識を得ることは注文住宅を建てる上で非常に有益です。特に、最終的なハウスメーカー決定において比較や知識を生かして「値段交渉」できるようになります。ハウスメーカーも同じ工法のライバル会社に僅差で契約を取られるくらいなら、ディスカウントしてでも自社で契約を取りたいものです。知識や交渉材料のない状態では、ほぼ定価あるいは有償オプションてんこ盛りで売りたいハウスメーカーの術中に嵌ってしまいます。

値下げに関して詳しくは後ほど解説しますが、施主様が最低限比較すべき項目をしっかりと理解して、外装や内装に惑わされない鑑定目を持つことと、営業マンに対して鋭い質問ができる状態になっていることがベストです。

2025.09.16

住宅性能評価(耐震性・断熱性・気密性・省エネ性)や坪単価(コスパ)、アフターサービスなどを徹底比較してランキングに掲載しました。コストパフォーマンスと住宅性能の両面から本当に満足できるハウスメーカーを40社選びましたので、是非参考にしてみて下さい。

このページからハウスメーカーの無料カタログ取り寄せを行うと、大体3日後~1週間程度で続々ハウスメーカーのカタログ本が届きます。

このページからハウスメーカーの無料カタログ取り寄せを行うと、大体3日後~1週間程度で続々ハウスメーカーのカタログ本が届きます。

耐震性能には国が定めた等級基準「1級」「2級」「3級」が設けられています。

耐震性能には国が定めた等級基準「1級」「2級」「3級」が設けられています。

日本の住宅における一般的な窓はアルミサッシと単層ガラスで、これは外壁に比べて10分の1程度の断熱性能しかありません。逆に言えば窓は外壁に比べて10倍温度が伝わりやすいということ。せっかく断熱性能の良い外壁や屋根を付けても、窓が一般的なアルミサッシと単層ガラスの窓だと、夏は暑く冬は寒い家の出来上がりです。つまりは、

日本の住宅における一般的な窓はアルミサッシと単層ガラスで、これは外壁に比べて10分の1程度の断熱性能しかありません。逆に言えば窓は外壁に比べて10倍温度が伝わりやすいということ。せっかく断熱性能の良い外壁や屋根を付けても、窓が一般的なアルミサッシと単層ガラスの窓だと、夏は暑く冬は寒い家の出来上がりです。つまりは、