注文住宅は、施主とハウスメーカーなど建築会社と何度も打ち合わせをして、家の間取りや内装や外観、仕様や工法などを自由に設計して建てる事が出来る住宅の事ですが、理想のマイホームを建てる為には、まず土地の購入が必要となります。 施主がもともと土地を持っていない場合は、まず最初に土地を購入するところから始める事になります。例えば、「リビングの広い家を建てたい」「老後を考えて平屋建てにしたい」などの希望を反映させる為には、その条件に見合った広さの土地が必要になります。

注文住宅では土地が見つかってから設計を考える事になりますので、まず最初に土地探しを行わないと話が進まない訳ですね。 とはいえ、土地はある程度の専門知識が必要なのも事実。予備知識が有るのと無いのでは大違いです。特に土地の購入はとても大きな買い物です。「絶対に失敗したくない」と考える方も多いと思います。

そこで本ページでは土地探しをする前に知っておきたい予備知識や、また絶対に後悔しない為のチェックポイントを簡単にまとめたいと思います。 本ページを最後まで読んで貰えたら、きっと土地探しに役立つ予備知識を身に付けられると思いますよ。どうぞ最後までお付き合い下さい。

Contents

住みたい街・地域の探し方

まずは漠然と「どの街に住みたい」「あの憧れのエリアに住んでみたい」といった希望が有ると思います。せっかく注文住宅を建てるなら、自分が一生暮らしたいと思う街や地域で土地探しをしたいですよね。

まずは、その「住みたい街」「住みたい地域」がどんな土地なのか、どんな歴史のある街なのかを、最初に下調べしておく事をおすすめします。その際に、どういった点をチェックするべきなのかを以下にまとめましたので、確認してみましょう。

尚、既に住みたい街・地域が決まっている方は土地探しからハウスメーカーに任せてしまうというのも一つの手です。その場合は信頼出来るハウスメーカーを事前に選んでおく事が「失敗しないためのコツ」です。また、土地を同時に購入する場合は予算上限をしっかりと決めておきましょう。予算に合うハウスメーカーをいくつか候補に挙げてから土地探しの相談を行うのが話もスムーズです。

注文住宅でマイホームを建てるなら、必ず「予算に合うハウスメーカー」を複数社みつくろって比較・相見積もりしてください。

注文住宅は基本的にオーダーメイドの一点モノ。ほとんど「定価」という概念がありません。つまり自分の条件であいみつをとらなければ「自分の条件のマイホームの適正価格」があいまいのまま。

適正価格があいまいのまま、なんとなくフィーリングで決めてしまうことだけは絶対にやめましょう。

注文住宅は似たような見た目や性能でもハウスメーカーが違えば「300万円~1000万円単位で価格差がある」のが当たり前の世界です。後から「向こうのほうが安かったのに…」と後悔しないためにも必ず複数社のカタログを比較・相見積もりを取るようにしてください。

土地探しの基礎知識「災害対策や地盤の調べ方」

日本は地震大国であり、近年は地球温暖化の影響で亜熱帯化が懸念されています。特に集中豪雨などによる土地の液状化現象や、河川氾濫などの水害のニュースを見る機会が増えたのではないでしょうか。

まず土地探しを行う際に優先順位の一番上に置きたいのは「災害に強い土地」です。良い住居の第一条件は、何よりも「家族を守れる家」であるべきでしょう。

せっかく理想の住居を注文住宅で建てたとしても、災害時に地盤が弱くて倒壊してしまったり、家屋に浸水してしまうような土地の購入は避けるべきです。

災害に強い土地・弱い土地を見分ける方法

漠然と人気のエリアに注文住宅を建てたいと考えた時、まず一番最初に調べたいのは、その土地が「災害に強い土地なのか、弱い土地なのか」です。

ハザードマップを利用する

自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化したものが「ハザードマップ」です。予測される災害の発生地点や被害拡大範囲、被害程度、避難経路や避難場所などの情報が既存の地図上に示されています。各市町村で作成されていますので、住みたいエリアのハザードマップは最初に確認しておきましょう。

ハザードマップには「防災ハザードマップ」と「洪水ハザードマップ」があります。

防災ハザードマップとは…巨大地震発生時の建物の倒壊や液状化の危険性、避難経路などが示してあります。危険度の高いエリアから危険度の低いエリアまで色分けしてあり、危険度が高い地域は建物の被害危険度が30%から40%とされています。地震による被害の多くは住居の倒壊や火災による延焼です。「地盤の条件」「建物の構造や築年数」「地域の建ぺい率」などが密接に関係しています。

洪水ハザードマップとは…河川が氾濫した場合の被害の範囲と浸水した場合に想定される水深が色別で記載されています。特に近年は集中豪雨などの影響で水害が多発していますので、水害の危険度だけではなく、災害時の避難経路や避難所などは確認しておくべきです。

購入する土地がどの位、災害に強いのか。またどの程度の危険度なのかはハザードマップを閲覧する事で大方は把握する事が可能となります。各市町村のホームページなどで確認する事が出来ますので、土地探しを行う際は必ずチェックしておきましょう。

古地図を利用する

東日本大震災や北海道胆振東部地震では、液状化現象が起きて大きな話題となりました。液状化現象が起こり易い土地としては「埋め立て地」や昔は「池」や「沼」だったエリアなど、地盤の緩い土地は数多く存在します。これを調べるのに便利なのが古地図です。古地図を調べる事で、自分の住みたいエリアの過去の土地利用形態を確認する事が出来ます。

古地図「迅速側図」

明治時代初期から中期にかけて大日本帝国陸軍参謀本部陸地測量部によって作成された簡易地図です。現在の地図と比較するのにとても便利な地図として、不動産関係者にも良く利用されている古地図となります。例えば「迅速側図」で「水」と表記されていれば昔は「水田」だった事が判りますし、「芦」と表記されていれば「湿地」だった事が判ります。関東地方は歴史的農業環境閲覧システムによってインターネット公開されています。

住宅地図

図書館などで閲覧が可能な古地図で、建物の名称や居住者名が記載されています。基本的には数年分記載されていますので、土地がどのような経緯を辿って現状に至るのかを調べる事が出来ます。

火災保険特殊地図

「火保図」などとも呼ばれています。主に火災保険の料率算定のための基礎資料として、戦前期から戦後直後に民間企業によって作成されたものです。地図内に家屋の形状が記載されています。

地形図

国土地理院発行の地図で、縮尺が2万5000分の1や5万分の1の地図です。広い範囲に渡って土地の変換を調べる事が出来ます。

土地探しの基礎知識「建築協定」とは

住居などの建物を建てる際は、建築基準法などの法律を順守する必要があります。建築基準法は建築法規の根幹を成す法律で、建築物を建設する際や建築物を安全に維持するための技術的な基準などが定められています。

但し、あくまでも建築基準法は「最低限のルール」に留まるものであり、建築基準法では満たすことのできない地域の要求に対応する制度として、建築基準法の制限よりも更に厳しい基準を定めて協定出来る制度として、「建築協定制度」が設けられました。自分たちの住む街を良好な環境にする為に作られた制度となります。

建築協定では、建築基準法で定められた基準を緩和するような協定を定めらる事は出来ません。建築協定では主に下記のような内容を定める事が多くなっています。

「建築協定」の主な内容例

- 建築物の高さに上限を定める

- 道路からの外壁後退距離を定める

- 外壁または柱は隣地境界線から○メートル離す

- 建物の位置は北側隣境界線から○メートル離す

- 建物のデザインを統一する

- 外壁の色について基準を設ける

- 建築基準法の建ぺい率・容積率よりも厳しい基準を設ける

- 敷地を分割する際の最低限度を定める

など、建築協定のある地域では厳しいルールが定められている場合があります。特に注文住宅を建てようとお考えの方は、建物のデザインや外壁の色などは自由に建築したいと考えている方も多いと思います。また建ぺい率・容積率のギリギリ限界まで利用して住居を建てたい場合は協定基準によっては建てられない場合も出て来てしまいます。

建築協定のあるエリアは少し制約がありますが、逆に大きなメリットとして「住環境に対して意識の高い方が住んでいるエリア」とも言えます。自分が住むエリアの環境を重視している方にとっては、建築協定の制約が厳しいエリアは逆に大きなメリットとなる場合もありそうです。

土地探しの基礎知識「都市計画区域」

都市計画区域とは、都市計画制度上の都市の範囲の事で、区域内では更に「市街化区域」「市街化調整区域」「区域区分非設定区域」などに分けられています。

市街化区域とは

市街化区域とは…優先的かつ計画的に市街化を進める区域。具体的には「すでに市街地を形成している区域」と「おおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域」で構成されています。市街化区域は国土のおおよそ3.9%を占めています。

殆どの方がマイホームを建てる場合は「市街化区域内」にある土地だと思います。尚、この「市街化区域内」では以下の用途地域に分けて建物用途や規模などの制限が設けられています。

用途地域の種類

・第一種低層住居専用地域

低層住宅の良好な住環境を守る為の地域です。床面積合計が50㎡までの住居を兼ねた一定条件の店舗や、小規模な公共施設、小中学校、診療所などを建てる事が出来ます。基本的には一戸建てのエリアでマンションは3階まで、通常コンビニが建てられない等のデメリット点もあります。

・第二種低層住居専用地域

主に低層住宅の良質な住環境を守る為の地域です。150㎡までの一定条件の店舗等を建てる事が出来ます。通常のコンビニなども建てられる地域となります。

・第一種中高層住居専用地域

中高層住宅の良好な住環境を守る為の地域です。500㎡までの一定条件の店舗などを建てる事が出来ます。具体例としては中規模な公共施設、病院や大学などが建築可能となります。

・第二種中高層住居専用地域

主に中高層住宅の良好な住環境を守る為の地域です。1500㎡までの一定条件の店舗や事務所なども建築出来るエリアとなります。具体例としては小規模なスーパーや広めの店舗が有るエリアです。

・第一種住居地域

住居の環境を保護するための地域です。3000㎡までの一定条件の店舗や事務所、またはホテルや環境影響の小さい小規模な工場を建築する事が可能なエリアです。具体例としては中規模のスーパーや小規模なホテル、中小型の運動施設などが有るエリアです。

・第二種住居地域

主に住居の環境を保護する為の地域です。10000㎡までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ店・カラオケボックスや環境影響の小さい小規模な工場も建築可能です。具体例としては郊外の駅前や幹線道路沿いなどのエリアに多く、大きめのスーパーや商業施設や事務所などが有るエリアです。

・準住居地域

道路の沿道や自動車関連施設などと住居が調和した環境を保護するための地域です。10000㎡までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ店などの他に小規模な映画館や車庫・倉庫、環境影響の小さい小規模な工場なども建築出来ます。具体例としては国道や幹線道路沿いなどに宅配便業者や小規模な物流倉庫の有るエリアです。

・田園住居地域

農地や農業関連施設などと調和した低層住宅の良好な住環境を守る為の地域です。ビニールハウスなど農産物の生産施設や農産物の生産資材倉庫などのほか、500㎡までの一定の地域で生産された農産物を販売する事が出来る店舗を建築する事が出来ます。具体例としては農産物直売所や農家レストランなど地産地消を推進する為に設置された用途地域です。

・近隣商業地域

近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等が業務の利便性を増進を図る地域です。殆どの商業施設や事務所を建築する事が出来ます。ほかにも住宅・店舗・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス・映画館・車庫倉庫・小規模な工場も建築可能です。具体例としては駅前商店街です。

・商業地域

商業等の業務の利便性を増進を図る地域です。ほとんどの商業施設と広義の風俗営業及び性風俗関連特殊営業関係施設も建てられます。述べ床面積規制が無く、容積率限度も高いので高層ビル群なども建築可能です。具体例としては都心部の繁華街などが想像し易いでしょう。工場関係以外はほぼ何でも建設可能な為、住宅向きでは無いかもしれません。

・準工業地域

準工業地域は主に軽工業の工場や、環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域です。住宅や店舗なども建築する事が出来ます。危険性の高い大きな花火工場や石油コンビナートなどは建設する事は出来ません。

・工業地域

工業地域は主に工業の業務の利便を図る地域です。基本的にはどんな工場でも建築可能ですが、学校や病院、ホテルなどは建てる事は出来ません。このエリアの住居は大規模な工場の社員寮などがイメージし易いかもしれません。

・工業専用地域

工業専用地域は工業の業務の利便を図る地域です。どんな工場でも建築可能で、住宅・物品販売店舗・飲食店・学校・病院・ホテルなどは建築する事が出来ないエリアとなります。石油コンビナートや製鉄所などの環境悪化の可能性が大きい設備が設立されていますので、住宅を建築する事が出来ない唯一の用途地域となります。

市街化区域には以上のような「用途地域」に分けられていて、その地域によって建築可能な店舗や規模が変わって来ます。例えば「第一種低層住居専用地域」では高い建物を建築出来ないので日当たりが良く、静かな住居環境とはなりますが、コンビニたスーパーが近くに建築出来ないので、買い物に不便などのデメリットもあります。

欲しいと思った土地を見つけた場合は、その土地が何の「用地用地」に区分されているのかに注目してみましょう。周りの住環境を想像する事が出来ると思います。

市街化調整区域とは

市街化調整区域とは…市街化区域とは反対に「市街化を抑制する区域」です。この区域は開発行為は抑制されていて、都市施設の整備も原則として行われないエリアです。市街化調整区域は国土の10.3%を占めています。

原則としては建物を建築する事が出来ないエリアとなるので、この区域の土地を購入する場合は注意が必要となります。但し、都市計画第43条に該当するものだけ建築が許可される例外なども有るそうです。主に農地住宅や既存住宅などが例外となるケースですが、ガス管や水道管などのライフライン整備がされていない場合もあります。

田舎暮らしに憧れて、市街化調整区域の土地が欲しい場合は、ライフラインの他にも道路の舗装もされていない地域もありますので、このエリアの土地を探す場合は必ず確認した方が良いでしょう。

区域区非設定区域とは

区域区分非設定区域とは…市街化区域、市街化調整区域のどちらにも属さない都市計画区域です。法律上は「区域区分が定められていない都市計画区域」といいます。この区域が国土の11.5%を占めています。

このエリアは「非線引き区域」とも呼ばれていて、一般の人でも建物の建築は可能な区域となりますが、電気・水道・ライフラインなどは自分で負担して引かなければならない場合もあります。また道路の舗装もされていない地域もありますので、このエリアの土地を探す場合は必ず確認しましょう。

また、非線引き区域は「用途地域」を定める事が可能となっており、土地によっては用途地域が定められた土地と定められてない土地が存在しますので、注意しましょう。

住みたい街・地域が決まったら土地探しの基礎知識を覚えよう

住みたい街・地域の情報を確認したら、次は土地に関する予備知識を身に付けましょう。土地探しをする際に、知っておくと役に立つ情報や失敗しない為のポイントを簡単にまとめたいと思います。

土地探しの基礎知識「所有権と借地権」とは

注文住宅を建てる際に、土地を利用する「権利」が必要となります。その土地を利用する権利で代表的なものが「所有権」「借地権」などがあります。

所有権とは…文字通り「土地を所有する権利」で、その土地の所有者になれば、その土地を自由に「売却」「贈与」「相続」する事が出来ます。但し、その土地に対する固定資産税や都市計画税を支払う義務も発生します。

借地権とは…土地を地主から一定期間借りて、その土地に自宅を建築する事が出来る権利です。借地権の物件は所有権の物件に比べて費用が安い為、コストを抑えたい人にはメリットがあります。また、土地の固定資産税を支払う必要もないので、ランニングコストも安く抑える事が出来ます。

一般的には土地の売買は「所有権」での売買が多いです。やはり子供に資産を遺せるという点でも、土地の購入は「所有権」で考える方が多いのでしょう。但し、近年は子供を持たない夫婦「DINKS」が増加傾向にあります。そうであれば、長期で多額のローンを抱える事になる「所有権」よりも、費用が安く住む「借地権」を選択肢に入れるのも有りかもしれません。

土地探しの基礎知識「建ぺい率と容積率」

土地探しを行う際に必ず目にする事になるのが「建ぺい率」と「容積率」です。これは注文住宅の建築を考える際に必ず必要になる予備知識となりますので、覚えておく事を推奨します。

「建ぺい率」とは

「建ぺい率」とは、敷地面積に対する建築面積の割合となります。建築面積の事を「建坪(たてつぼ)」と呼ぶ事もありますが、簡単に言えば、建物を上から見た時の大きさとなります。例としては「30坪 建ぺい率50%」の土地は建築面積(1階の基礎面積)が15坪」まで建築可能という意味になります。

「容積率」とは

「容積率」とは、敷地面積に対する延床面積の割合です。延床面積とは1階と2階(3階)などの床面積を全て合計した面積となります。基本的には吹き抜けやバルコニーなどは算入されませんが、例外の場合もあります。例えば「30坪 容積率150%」という土地があれば延床面積で60坪までの建築が可能となります。

建ぺい率と容積率は住み心地に直結

例えば建ぺい率や容積率の低い土地は、土地に対して小さい家しか建てられないかもしれませんが、隣家との間にゆとりが有る為に、日当たりが良かったり、生活音が気にならなかったり、火災時の延焼を防げたりなど、メリットも大きいです。逆に土地に対して建ぺい率や容積率が高い土地は、景観的にも少し窮屈に感じてしまうかもしれません。

実際に高級住宅街は建ぺい率や容積率が低い事が多く、このような住宅地は「第一種低層住居専用地域」に区分されている事が多いです。

また建ぺい率や容積率はいくつかの緩和規定が設けられており、建物の形状や立地条件、車庫などの扱いなどで大幅に緩和出来るケースもあります。例えば建ぺい率では、幅が1メートル以内の軒、庇、バルコニーなどが算入されなかったり、容積率では延床面積の3分の1までの地階や延床面積の5分の1までの車庫を不算入する事が可能なケースもあります。この辺りはハウスメーカーさんや不動産屋さんに詳しく聞いてみると良いでしょう。

「斜陽制限」とは

建ぺい率や容積率の他にも、日本では「斜線制限」があります。

この制限は、建築物の各部分の高さに関する制限で、建築物を真横から見た時に、空間を斜線で切り取ったような形態に制限する事から、このような名称で呼ばれており、大きく分けて3つの制限が存在します。

道路斜線制限

敷地が接しいる前面道路の反対側の境界線から一定の勾配で示された斜線の内側が建築物を建てられる高さの上限。

隣地斜線制限

隣地境界線上から一定の高さを基準として、一定の購買で示された斜線の内側が建築物を建てられる高さの上限。

北側斜線制限

北側隣地の日商悪化を防ぐ為に北側建物に課せられる制限。

斜陽制限などは土地都度に制限を調べる必要がありますが、「そんな制限もあるのか」と頭の片隅に置いておくだけでも十分だと思います。

「防火地域」「準防火地域」

他にも「防火地域」「準防火地域」などがあります。特に「防火地域」は原則として3階建てや100㎡以上の住宅が一般木造では建築する事が出来ないなどの制限があります(耐火木造構造にするなどの逃げ道もあります)。これを知らずに土地だけ先に購入してしまい、後から建築費が高額となってしまうケースも考えられますので、「防火地域」の制限は覚えておいた方が良いでしょう。

特に建ぺい率と容積率は土地を探す際の大きな基準の一つとなります。この数値を見れば、隣地とのスペースや景観のイメージも持ち易いと思います。敷地と建物のバランスや、新居ではどんな生活をしたいのかなどを想像した上で、土地探しの計画を立てる事をおすすめします。

土地探しの基礎知識「擁壁(ようへき)」

土地を探す際に注意したいのが高低差のある土地です。高低差のある土地には「擁壁(ようへき)」と呼ばれるコンクリートやブロック等の構造物があります。宅地を造成する際に土砂が崩れるのを防ぐ為に作られたものです。

2メートルを超える擁壁を設置する場合は、建築基準法で確認申請を提出する事が義務付けられています。しかし、法律が施行される前に造られたものや確認申請をしていないもの、検査済証がないものも多く存在するのが現状です。このようなものを「不適格擁壁」と呼び、老朽化したものなどは倒壊するなどの危険性が有るとされています。

もし高低差のある土地を購入検討する場合には、この擁壁の状態確認は「必須項目」と考えるべきでしょう。擁壁にひび割れや傾きなどがないか、また擁壁には排水の為の水抜き穴を設けるのが一般的です。水抜き穴の有無についても直接確認しておく事をおすすめします。

もし土地探しを行う際に、重要事項説明書の欄に擁壁の記述がない場合は、確認申請及び検査済証の交付を受けた擁壁なのか不動産業者に確認した方が良いです。

また擁壁が必要な土地は崖地条例や宅地造成規制法などの規則により、擁壁を新たに施行するか補強工事を行う、もしくは崖地から○メートル離して建築するなどの指導が入る可能性があります。そうなれば自分が思い描いていた注文住宅を建築する事が難しくなってしまう可能性もありますので、注意が必要です。

また擁壁を作り直すのに数百万円規模の費用が掛かる事も珍しくはありませんので、注意が必要です。例えば坂の途中にある住宅地など、擁壁が必要な高低差のある土地は結構多いので、土地を探す場合は「擁壁」の事も頭の片隅に入れておく事をおすすめします。

また、土地を造成する方法として、盛土や切土をしている場合もあります。

盛り土とは…土地を土を持って土地を造成する事

切り土とは…地山を削って土地を造成する事

一般的には盛土は切土に比べて地盤が弱いとされています。崖崩れや地すべりなどの災害などの危険性もありますので、事前にその土地が「盛り土」なのかを確認した方が良いでしょう。見た目では判断できない事が多いので、自治体などで「大規模盛土造成地マップ」を確認する事をおすすめします。

土地探しの基礎知識「公簿面積と実測面積」

土地を購入する際に用いられる売買契約書などを見ると、売買される土地の面積の記載には「公簿面積」と「実測面積」の2種類有る事に気付かれる方も多いと思います。

公簿面積とは…登記事項証明書(登記簿)に記載されている面積

実測面積とは…実際に土地を測量した面積

登記簿上に記載されている土地の面積と、実際に土地を測量した際の土地の広さは異なる事が殆どです。

何故、登記簿上の土地の面積と、実測面積が違うのかと言うと、測量技術の進化で昔の測量方法との間に「誤差」が起きていたり、または地震などによって土地が動く事も有ります。公簿面積に表記された数字だけで土地を売買するのは危険だという事がお分かり頂けると思います。

土地の売買を行う際は、売主が「境界確定測量」を行った上で買主に引き渡すのがトラブルを防ぐ事になるでしょう。

境界確定測量とは…その土地と接している土地の全ての所有者と「境界立会会」を行い、境界確認書に土地の境界について異論がない旨の承諾印を受領する事です。境界線のトラブルを防ぎ、土地の面積を確定させる作業です。

但し、「境界確定測量」は依頼金額も高く、期間も数カ月掛かってしまうケースが殆どとなります。土地の単価が安い地方などのエリアでは、境界確定測量の代金だけで土地の値段を超えてしまうような場合もありますので、不動産業者も公簿面積と実測面積で使い分けながら売買を行っているようです。

ですが、特に都心部などの狭い土地の場合は隣地との境界トラブルは想像以上に多くあります。例えば注文住宅の建築を考えて購入した土地が、隣地と境界トラブルを抱えていたら相当なストレスを感じてしまう事でしょう。

なので、土地を購入する際は境界に関する書面として「境界確認書」と「地積測量図」を確認するようにしましょう。

土地の中に埋蔵物について

特に古家が建っている土地を購入しようと考えている方に注意して頂きたいのが「土地の隠れたる瑕疵(かし)」です。難しい言葉ですね、初めて聞いた方も多いのではないでしょうか。

「土地の隠れたる瑕疵(かし)」とは…瑕疵(かし)は「傷」「不具合」「欠陥」などの意味で、土地を購入する際に「買主が知らなかった瑕疵」を指す言葉です。

土地を購入する際に契約条項として、この「隠れたる瑕疵」がどうなっているかのチェックはしておきたいところです。例えば、注文住宅を建てようと土地を購入した際に土地の中から古井戸やガラなどが出て来るケースがあります。その場合は注文住宅を建築する為に、解体費用や撤去費用が余計に掛かってしまう事に成りかねません。そういったトラブルや余計な出費を防ぐ為には「土地の隠れたる瑕疵(かし)」について契約条項がどうなっているのか、チェックしておく事をオススメします。

「境界トラブル」や「瑕疵トラブル」はやはり心配ですよね。せっかく理想の注文住宅を建てよう土地を購入としても、余計な心配や不安、ストレスを貯めてしまっては本末転倒です。そういった心配や不安を無くす方法としてオススメなのは、土地探しからハウスメーカーに頼ってしまう事です。特に大手のハウスメーカーの場合は、そういったトラブルの心配もありませんし、アフターフォローもしっかりしています。

では、どこのハウスメーカーに土地探しからお願いしようか…となるわけですが、ハウスメーカーによっては土地探しに強い会社もあれば疎い会社もあります。

また土地探しをお願いするハウスメーカーで家も建てると考えた場合、先に「どんな家を建てたいか」は考えておいた方が良いでしょう。その為にも、まずは《ライフルホームズ》でカタログ一括請求をした方がスムーズだと思います。一社一社、カタログを貰いに行くのは面倒ですし、届いたカタログを見て候補のハウスメーカーを2~3社に絞る作業はしておくのが失敗しない為のコツです。

誰もが「マイホームで失敗したくない」と思っているはずなのに失敗例は後を絶ちません。

それはズバリ「比較検討が足りない」からです!

マイホームに限らず高額な買い物をする時は「どの会社が品質・性能が良いか」「どの会社がお得か」必ず比較しますよね?同じような見た目の家でも品質・性能・価格は大きく異なります!複数社を比較検討することでハウスメーカーの特徴をしっかり知る事ができ、更に最終的な価格交渉の際も有利になります。

失敗しないために、必ずハウスメーカーの無料カタログで「比較」して下さい!

土地探しの基礎知識「再建築不可」

土地探しを行う際に特に気を付けたいのが「再建築不可」の物件です。再建築不可の物件は法律上、現在ある建物を壊して新たに建築する事の出来ない物件(土地)の事を指します。

建築基準法では、原則として道路に接していない敷地や接道2m未満の敷地に新しく建物を建てる事が出来ません。例えば土地を購入する際に、古家が残っている物件などは注意が必要です。

「古家を壊して新しく注文住宅を建てようとしたけど、再建築不可だった…」となったら取り返しがつきませんので、土地を選ぶ際には「再建築不可物件」なのか、または「土地と接する道路」を必ずチェックするようにしましょう。

尚、「再建築不可物件」や「土地と道路の関係」については次の項目に詳しくまとめてあります。こちらも土地探しを行う際に事前に知っておきたい予備知識となりますので、チェックしておきましょう。

注文住宅の土地と道路について

注文住宅で希望の家を作る為には、建設をする前に条件に合った土地探しをする必要があります。

ですが、土地探しにはある程度の専門的な知識が必要となります。予備知識が有るのと無いのでは大違いです。特に土地の購入はとても大きな買い物です。「絶対に失敗したくない」と考える方も多いと思います。

そこで本ページでは、土地探しに切っても切れない関係である「土地と道路について」を簡単にまとめたいと思います。場合によっては「注文住宅を建てられない土地と道路」も存在しますので、チェックしておく事を推奨します。

土地と道路の基本知識ルール

原則として、新しく建物を建築するには「建築基準法第42条で規定されている幅員4m以上の道路に2m以上接していないと新しい建物を建設する事が出来ない」というルールがあります。これが基本のルールとなりますので、覚えておきましょう。

セットバック(道路後退)とは

土地探しを行う時に、良く見かけるのが「セットバック」という言葉です。もしこの表記があった場合には注意が必要です。

| セットバックとは…幅の狭い道路を一定の幅まで広げる為、土地の一部を道路として提供しなければ建物を建築する事が出来ない事を指します。 |

このような道路の事を、建築基準法第42条2項道路(みなし道路)と呼称します。特に住宅密集地などでは道路幅が狭かったり、広かったりしている道路を見かける機会が多いと思いますが、それが「みなし道路」の可能性は高いと思われます。

セットバックにより、道路として提供しなければならない土地を「道路後退面積」、残りの建物を建築する事が出来る土地を「有効敷地面積」と呼ぶ事があります。尚、実際に建物を建てる時の「建ぺい率」「容積率」は「有効敷地面積」で計算される事となります。なので、道路後退部分をあらかじめ想定しておかないと、予定より小さい建物しか建てる事が出来ないなどの問題が生じてしまう可能性があります。

またセットバックが有る土地で、道路の反対側が崖地や線路、水路などの場合は道路の反対側から数メートル後退させるよう指導されるケースもあります。もし「セットバック有り」の土地を購入する場合は、必ず「有効敷地面積」で土地の評価を考えるようにしましょう。

ちなみに道路として土地の所有権自体は失われる訳ではありません。一般的には、道路として提供した部分を「使用貸借(無償提供)」、「寄付」などの扱いにする方が多いようです。

再建築不可とは

主に古屋付きの土地を探していると、相場よりも安い物件を見つける事があると思います。その時に注意したいのが「再建築不可」の物件です。

再建築不可とは、建物を取り壊して新しく建て替えが出来ない物件の事を指します。再建築が出来ない理由としては「接道義務」を果たしていない土地の為であり、この規定が出来る前から建っている建物はそのまま住む事が出来ますが、新しく家を建設する事は出来ない土地です。これはとても重要なので必ず覚えるようにしましょう。

接道義務とは

接道義務とは、建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地が道路に2メートル(ないし3メートル)以上接してなければならない義務を指します。都市計画区域と準都市計画区域だけ存在しており、都市計画決定されていない地域では接道義務はありません。

再建築不可の物件

| 前面道路が建築基準法上の道路ではない 接道2m未満 |

再建築不可の土地で建て替えを行う為には、接道の間口2m以上を確保出来る手段や方法を考えるか、建築基準法としての道路認定を受けるなどの方法がありますが、基本的には再建築不可の物件はあまりおすすめは出来ません。

条件付きで再建築可となる土地

原則として、建築基準法第42条で規定されている幅員4m以上の道路に2m以上接していないと新しい建物を建設する事が出来なくなっていますが、例外として建築基準法第43条の但し書きに規定されている道路(みなし道路)があります。良くある例としては、道路が「私道」で位置指定道路になっていない通路扱いのものが該当します。

こういった物件は私道の所有者の承諾があれば再建築する事が出来ますが、逆に言えば私道所有者の承諾が得られなかった場合は再建築出来ない土地になってしまうリスクがあります。

こういった土地を購入する場合は売買上においても「道路所有者の承諾が得られ、建築確認の許可が得られたら購入する」と条件が付されますので、住宅ローンを組む際に金融機関の審査も厳しくなる傾向にあります。

相場から安い土地にはそれ相応の理由があると考えるべきです。「建築基準法上の道路に2m以上接していない土地」と「但し書き道路」の物件を購入するのは慎重に検討すべきでしょう。

私道について

敷地に接する道路が私道の場合、重要事項説明書で「私道の負担の有無」について記載されています。この私道負担について簡単に説明します。

私道を通らなければ家に入れない物件では、金銭を負担する事があります。名目は「通行料」「承諾料」「私道負担金」などです。

一般的には土地の売買において、私道部分は無対価で取引されますが、私道部分の所有権や持ち分も、土地と一緒に所有権を移転登記して貰うようにしましょう。私道部分の所有権移転登記を忘れてしまうと、売却する時に困る事になります。

また、上下水道などを引きこむ場合には、道路所有者の「掘削承諾」を得なければなりません。基本的には私道付きの物件は、私道に車両を停める際にも、他の工事を行う際にも、他の私道所有者へ挨拶や承諾を得なければなりません。公道に接している土地へ注文住宅を建築するよりも、私道負担のある土地は周囲の住民に対して相当気を遣う必要があると考えた方が良いでしょう。

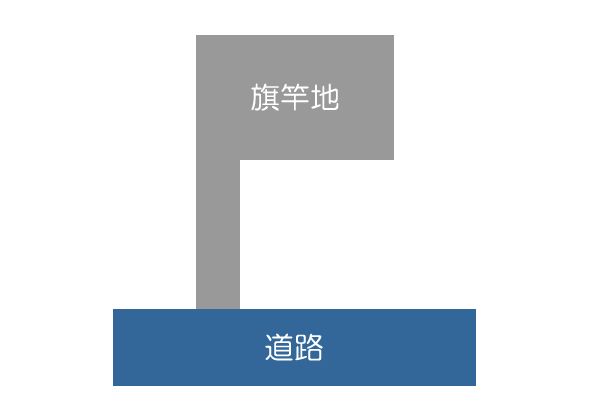

旗竿地について

画像参照元:http://www.iescort-gr.jp/iecolumn/

旗竿地とは、図のように道路に接している部分が細く、億が広い形をしている土地の事を指します。土地の形が旗の形に似ている事から、このような呼び名が付いています。また不動産業界では旗竿地の事を「敷地延長」と呼んだりもしています。

このような土地は通路部分が多く、実際に建物を建てられる部分が少ない為に、相場よりも安く購入する事が出来るケースが多いです。また、こういった旗竿地は通路部分を駐車場スペースに活用する事で、合理的な土地の使い方も可能な場合があるので、価格面で魅力的なら検討対象に入れてみても良いかもしれませんね。

但し、通路部分に大型車などが入れない場合は資材搬入などで人手を要する為、建築費用が増加してしまうケースもあります。やはり土地と建物の予算は合計で考えるのが大事かもしれません。

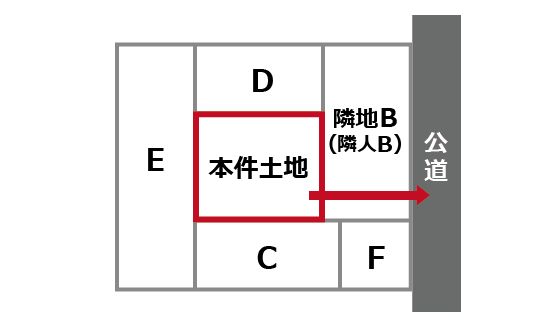

袋地通行権とは

画像参照元:https://smtrc.jp/useful/knowledge/jyuyojiko/

土地にも色々あり、公道に全く接していない土地も存在します。もし購入を検討している隣の土地がそのような土地であった場合は注意が必要です。

例えば、道路に全く接していない土地に住居があって、人が住んでいた場合は、民法210条で「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至る為、その土地を囲んでいる他の土地を通行する事が出来る」と規定しています。

もし公道に接していない土地の隣に土地を買ってしまったら、隣の住人が自分の敷地を毎日通るかもしれません。それは流石に嫌ですよね。

このような道路に接していない土地の事を「袋地」と呼び、袋地に住む人が近隣の土地を通って道路に出る権利を「袋地通行権」といいます。

この「袋地通行券」を巡っては、トラブルが多く、裁判になるケースも少なくありません。土地を探す際は、周りの土地の状況も確認する必要があります。

また「袋地通行権」以外にも他人の土地を通行する権利が存在します。

| 通行地役権 地役権とは、設定する事により他人の土地を利用する事が出来る権利です。通路を利用する土地を「要役地」、通路として提供する土地を「承役地」と呼びます。この権利は法務局に申請すると、登記事項証明書にも地役権の旨が記載されます。 |

| 貸借権 通常の賃貸借契約を結んで通路部分を利用するもの |

| 協定通路 旗竿地などで通路が狭い場合に、ブロック塀などを築造しないなどの内容を書面にして取り交わすもの。 |

こういった私的な契約については、後々トラブルに発展してしまう可能性がありますので、弁護士など専門家に相談してから購入するか決める方が良いでしょう。

都市計画道路について

物件を探していると、稀に「土地の一部に都市計画道路が決定計画されています」などの記載がされている事があります。

都市計画道路とは…都市計画法により都市の健全な発展と機能的な都市活動を確保する為に定められた道路の事で、道幅を広くしたり、新しく道路を通したりする事が決められたものです。都市計画道路は以下2つのステップを踏む事で事業が進められます。

都市計画道路のステップ

- 計画決定

| 将来、道路の拡大や新しく道路を通す事が決定した段階。事業に着手する時期など具体的な日程などはまだ決まっていません。 |

- 事業決定

| 実際に工事に着手する事が決定した段階です。土地収用や立ち退き交渉、実際に道路工事を開始する為に新たに建物を建築する事は出来ません。 |

「計画決定」の段階では、土地を売買する事が出来ますが、都市計画道路の予定地には建築出来る建物が制限されてしまいます。原則として木造、鉄骨造、コンクリート造の2階以下、地価室の無い建物しか建設する事が出来なくなっています。

但し、「計画決定」していても実際「事業決定」になるまで数十年単位の時間を要する事も珍しくはありません。例えば所有する土地の全てが対象だった場合は引っ越しをしなければならなくなります。

ですが、事業決定して立ち退きになった際は補償料が支払われます。これはあくまで噂ではありますが、その補償料は土地の相場よりも高い為に、損をした感覚は無いパターンも多いそうです。

例えば「計画決定」の段階で土地を購入し、家を建てて20年後に「事業決定」となり、相場より高い補償料が支払われたら…と考えれば逆に「お得」に感じてしまうかもしれませんよね。

ですが、いつ「事業決定」になるかは分かりませんし、補償料もケースバイケースなので、「都市計画道路」を敢えて購入するというのは、少しギャンブルかもしれません。

何より自分の理想とする注文住宅を建てる場合は、なるべく「都市計画道路」の予定地などは避けるべきかもしれませんね。どんなに愛着のある家を建ててもいつかは退去を求められるでしょうし、年を取ってからの引っ越しは負担も大きいですから。

水道管やガス管工事の費用

もし気になる土地を見つけた場合には、ライフラインである水道やガス管がどこから引かれているのかも確認しましょう。

特に築年数の古い中古物件では、水道管などが隣の土地の地下を通って引かれているケースがあります。もし隣の土地の地下で水道管が破裂してしまったら…隣家の方に迷惑を掛けてしまいますよね。

このように隣地の地下を水道管やガス管などが通っている場合は、建物を建て替える際に前面道路から自分の土地へ直接引き込む為の工事が必要となります。どの位の距離を引きこむ事かによりますが、工事費用は数十万円単位になるケースが多いようです。

また昔の水道管は口径13ミリなどの細いものが使用されているケースがありますが、現在は口径20ミリのものが主流です。水道管の状況と併せてガス管の配管状況も同様に確認しておきましょう。もし隣地に越境して埋設されている場合は、水道管及びガス管の引き直し工事の費用も事前に見積もっておくべきです。

道路や隣地に接する外構工事の費用

注文住宅を建てる際に、建築会社やハウスメーカーに予算を聞かれると思いますが、その際には実際の予算の8割程度を伝えるようにした方が良いかもしれません。

意外に高額となるのが、道路や隣地に接する外講工事です。門を建てたり、ブロック塀、門柱、カーポートなどの外講工事は、これだけでも数百万円掛かるのが当たり前の相場となっているからです。

例え、どんなに立派な注文住宅を建築しても、庭や門、壁が無ければ貧相に見えてしまう場合もあります。建物本体価格の他に、外構工事には結構な金額が掛かる事は忘れないようにしましょう。この点を考慮して、建物に掛ける予算は上限の8割ぐらいで交渉した方が良いと思います。

欲しい土地の候補が決まったら現地調査を行おう

欲しい土地の候補が決まったら、次は実際にその土地の周辺や環境などを調査する事をおすすめします。土地は一生に一度の高額な買い物です。後悔しない為に事前に調査しておきたいポイントを以下にまとめました。

現地調査は異なる条件で最低3回

注文住宅を建てる為に土地を探す際に、気を付けたいのは「騒音」や「悪臭」や「交通」など周りの環境です。一生に一度の高額な買い物です。一度現地を見ただけでは分からない事がたくさんあります。土地探しで絶対に失敗しない為にも、気に行った土地を見つけた場合には「異なる条件で最低3回」は現地まで見に行く事をおすすめします。

推奨したい調査条件は「朝の時間帯」「夜の時間帯」「雨の日」です。

朝の時間帯の調査

通勤時間など交通量が多い時間帯に現地に行く事をおすすめします。不動産屋さんに案内された時間帯とは違い、面した道路の交通量や往来する人々、騒音や排気ガスなどもチェック出来ると思います。

特に交通量の多い道路に面している土地はお子様が交通事故に合ってしまう危険もあります。また注文住宅に車庫をお考えの方は、前面の道路が交通量が多い場合、車庫入れの度にストレスを感じてしまう可能性があります。

また一番チェックしたい項目としては「ゴミ捨て場」でしょうか。特にゴミ置き場付近の物件を購入したい場合は必ずチェックしましょう。ゴミ置き場のルールが守られているかどうかだけでも、周辺の住民モラルなどを調べる事が出来ると思います。

夜の時間帯の調査

夜間の時間帯は朝・昼とは全く違う環境下となりますので、必ず調査したい時間帯です。周辺の街灯の明るさや人々の往来の数、また近隣周辺が騒がしい場合もあります。公園やコンビニなどが近くにある土地の場合は、そこが若者のたまり場になっていないかのチェックもしておきたいところです。

土地を選ぶ際に「治安の良さ」を重視される方も多いと思います。地域によっては市区町村のホームページで「犯罪情報」などを確認出来る場合もありますので、事前に確認しておく事をおすすめします。

雨の日の調査

なるべく降雨量の多い日を推奨します。

雨の日に近くの道路などが浸水している場合は要注意です。雨水がたまり易い地盤の低いエリアだったり、排水が機能していないなどの状況を確認する事が出来ます。近年は集中豪雨などで水害が発生する確率が高まっています。せっかく新築で建てた注文住宅が浸水してしまった…といった悲劇を迎えない為にも、雨の日の調査は行っておきたいところです。

また、近隣の住民の方に実際の住み心地を聞いてみるのも良いかもしれません。例えば「近くに変な人が住んでいないか」「町内会の活動」など実際に住んでみなければ判らない事も多いです。何しろ一生に一度の高い買い物です。後悔しない為にも事前の調査は念入りに行う事をおすすめします。

近所に有る施設を調査

購入を検討している土地の近くにどんな施設が有るのかは調査すべき項目の一つとなります。例えば近くに「墓地」や「火葬場」「斎場」などの施設が有る場合は相場よりも安く土地を購入出来る場合があります。その施設が気にならなければ「お買い得」ですし、気に入らなければ一生後悔する事に成りかねません。基本的に相場よりも安い土地を見つけた場合は「何かしらの理由がある」と考えるべきでしょう。

また近くにドブ川などが有る場合は「臭い」が気になる場合があります。特に夏場に近くにドブがあると臭いが酷くなる場合もあります。またボウフラなどの虫も湧き易いので、虫が苦手に人にとっては死活問題です。

また近くに桜の木が有る場合は、落ちる花の掃除が大変ですし、銀杏の木が近くにある場合は「臭い」が気になる事でしょう。植栽が多い街並みは綺麗な反面、そういったデメリットも考慮しなければならないでしょう。

土地探し まとめ

「どの街に住みたい」「駅から徒歩圏に住みたい」「買い物に便利な街に住みたい」など、注文住宅を建てる場合は、その土地選びも重要です。どんな暮らしを思い描くかで、自分が欲しい土地も見えて来ると思います。

ですが、実際に土地探しをやってみると相当なエネルギーが必要です。自分の理想とする土地を見つけるのは時間も掛かってしまいます。もし忙しくて、自分で良い土地を探す事が出来ない場合は、ハウスメーカーに頼ってしまうのも一つの手です。実はハウスメーカーや工務店は取って置きの土地を紹介してくれるケースもあったりするのですよ。

またはハウスメーカーが候補に挙げてくれる土地は余計な工事や費用が掛からない土地も見つけてくれる事が多いのが特徴です。ハウスメーカーは注文住宅を建てる事を前提に土地を探してくれますので、住宅に適した土地の情報を一杯持っています。それに、何より安心出来ますからね。

なので、自分の条件に合う土地が上手く見つけられない…とお悩みの方は、いくつかのハウスメーカーか工務店に資料請求してみるのをオススメしますよ。担当の営業さんにこんな土地を探していると相談すれば、きっと話もスムーズですからね。

注文住宅のハウスメーカー選びで失敗しないために、最後にアドバイスをさせて頂きます。

住宅に限った話ではありませんが、高額な買い物をする時は「どの会社が品質・性能が良いか」「どの会社がお得か」必ず比較しますよね?マイホーム購入は特に比較検討が大事です。

見た目は同じような家でも品質・性能・価格は大きく異なります!ハウスメーカーごとにどんな特色があって、どんな価格設定なのか。注文住宅の知識を身につけておけば必ず判断材料になりますし、また複数社を比較検討することで最終的な値引き交渉の際も有利になります。

注文住宅を検討しているならまずは無料でカタログを見てみましょう!注文住宅のハウスメーカー選びはここから始まります!

無料カタログをまとめて請求するなら「ライフルホームズ」が断トツオススメです。東証一部上場企業が運営する大手不動産サイトですので、あやしいハウスメーカー・工務店が紛れ込まないよう厳しく審査を行っています。住宅は高額な買い物なので安心して使えるサイトかどうかは重要なポイントです。

またLIFULL HOME’Sは国内TOPクラスの不動産サイトだけあって、全国規模で1200件以上(2019年6月時点)のハウスメーカー・工務店を網羅しています。知名度は低いけれど良い家を建てる質実剛健な工務店さんは全国各地にたくさんあります。LIFULL HOME’Sならそのような未知の優良工務店と巡りあえるかもしれません。

LIFULL HOME’Sではエリア検索・予算検索・テーマ検索とさまざまな検索方法で自分にあったハウスメーカー・工務店を検索できるため、そもそもエリア対応していない工務店や予算が合わないハウスメーカーを除外して検討できるのでムダな時間を省けます。

ただでさえマイホーム購入は疲れてしまうもの。省ける時間は省いて賢くハウスメーカーを選びましょう!